Sportverletzungen: So werden Sie nach einer Verletzung beim Sport schnell wieder fit

Sport macht Spaß und ist gesund. Allerdings kann es vorkommen, dass notwendige Bewegungsabläufe schlecht trainiert oder Vorsichtsmaßnahmen nicht ausreichend beachtet werden. Dann kann es zu Sportverletzungen kommen. Im Folgenden finden Sie Tipps und Erklärungen, wie Sie eine Verletzung schnell auskurieren und wieder fit werden.

Inhalt dieser Seite:

Definition Sportverletzungen

Unter Sportverletzungen versteht man Verletzungen, die während oder direkt nach der Ausübung eines Freizeit- oder Leistungssportes auftreten. Man unterscheidet zwischen akuten Verletzungen (Unfälle) und chronischen Verletzungen (Überlastungen).

Welche Formen von Sportverletzungen gibt es und wie entstehen sie?

Die häufigsten akuten Sportverletzungen sind glücklicherweise meist harmlos, aber trotzdem nicht weniger schmerzhaft. Typische akute Sportverletzungen sind:

- Prellungen

- Blutergüsse/Hämatome (Pferdekuss)

- Verstauchungen

- Zerrungen

- Verrenkungen

- Muskelfaserrisse

- Verletzungen von Bändern und Sehnen

Typische chronische Sportverletzungen sind:

- Tennisarm: Eine Überlastung der Sehnenansätze an der Außenseite des Ellenbogens, verursacht durch wiederholte Belastung der Unterarmmuskulatur.

- Golferarm: Ähnlich wie der Tennisarm, betrifft aber die Sehnenansätze an der Innenseite des Ellenbogens durch wiederholte Beugung der Handgelenke.

- Skidaumen: Eine Verletzung des ulnaren Seitenbandes im Daumengelenk, oft durch Überstreckung oder Verdrehung des Daumens beim Sport.

- Läuferknie: Schmerzen an der Außenseite des Knies, die durch Überbeanspruchung des Tractus iliotibialis (einer Sehnenstruktur) verursacht werden.

Man unterscheidet zwischen stumpfen Verletzungen und offenen Wunden, wobei beide Verletzungsarten auch gemeinsam auftreten können (z. B. eine Schürfwunde bei einer Prellung).

Stumpfe Verletzungen entstehen durch einen Schlag, Aufprall oder Sturz. Dabei wird das Gewebe gequetscht, ohne dass die Hautoberfläche verletzt wird. Typische Beispiele sind:

- Prellung (Kontusion): Gewebe wird gequetscht, was zu Einblutungen in tiefere Gewebeschichten führt. Dies äußert sich in einer Schwellung und Hämatombildung.

- Verstauchung (Distorsion): Hierbei wird ein Gelenk über seinen normalen Bewegungsumfang hinausbewegt. Dies kann Bänder und die Gelenkskapsel verletzen, was ebenfalls zu Schwellungen oder Blutergüssen führt.

Offene Wunden hingegen entstehen durch eine Durchtrennung oder oberflächliche Beschädigung der Haut und möglicherweise darunter liegender Strukturen. Beispiele sind Schnittwunden, Schürfwunden oder Risswunden. Diese Verletzungen sind besonders infektionsgefährdet, da die Haut als Schutzbarriere durchbrochen ist.

Häufige Ursachen und Risikofaktoren, die zu einer Sportverletzung führen, sind:

- Fehlendes oder unzureichendes Aufwärmen und Dehnen

- Nicht auf den eigenen Trainingszustand angepasstes Training

- Überschreitung eigener Belastungsgrenzen/Selbstüberschätzung

- Fehlende oder zu kurze Pausen zwischen Trainingseinheiten oder während des Trainings selbst

- Falsche Ausführung von Bewegungsabläufen

- Fehlende Ausrüstung/Schutzkleidung, z. B. Schoner oder Sporthelm beim

Inline-Skaten - Falsches Schuhwerk, z. B. beim Joggen oder Wandern

- Fremdeinwirkung (z. B. Foulspiel beim Fußball)

Behandlungsmöglichkeiten bei Sportverletzungen

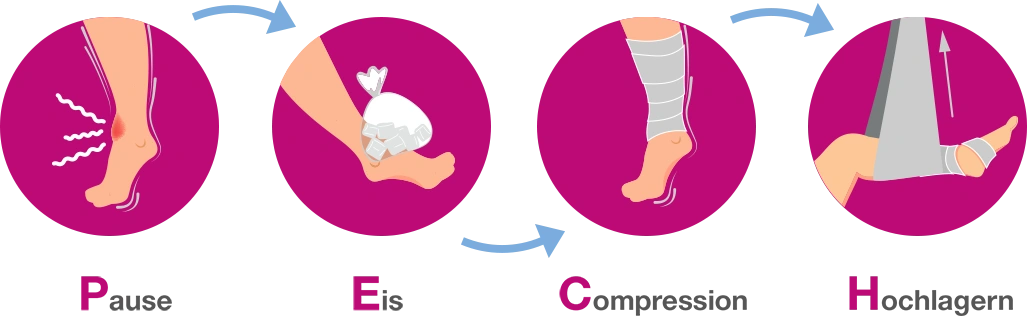

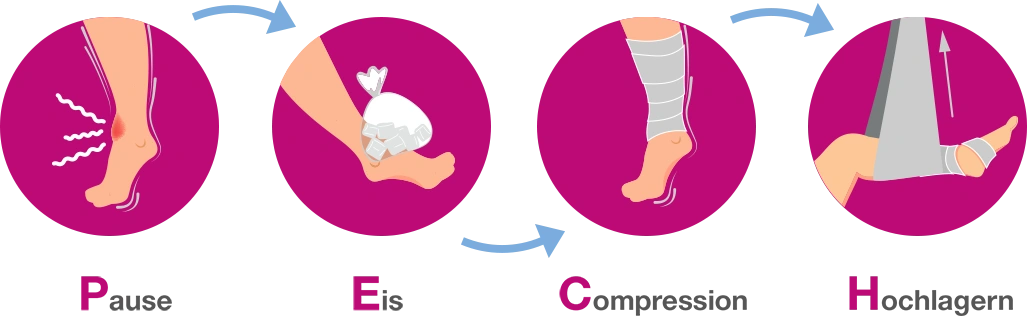

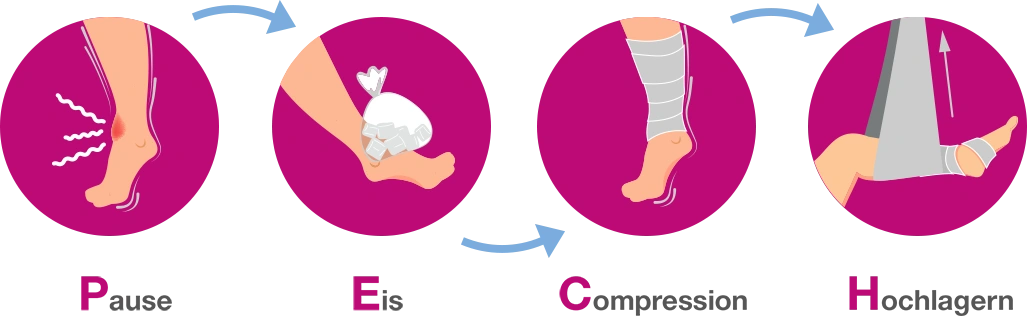

Sportverletzungen – Erste Hilfe: die PECH-Regel

Bei Sportverletzungen, die keinen Arztbesuch voraussetzen, gibt es 4 einfache und effektive Sofortmaßnahmen, PECH-Regel genannt, um die Verletzung zu versorgen und die Heilung positiv zu beeinflussen.

Was ist die PECH-Regel?

P = Pause einlegen

Sofort aufhören und nicht mit Schmerzen und übermäßigem Ehrgeiz weitertrainieren.

Besser eine Pause einlegen und das verletzte Körperteil ruhigstellen!

E = Eis auflegen

Kälte kann das Ausmaß von Blutergüssen und Schwellungen durch das Verengen der Blutgefäße reduzieren. Aber Vorsicht: Das Eis niemals direkt auf die Haut aufbringen! Besser sind Kühlakkus, Eiswürfel oder Coolpacks, die in ein Tuch eingewickelt sind. Kältesprays können auch helfen, sollten aber nie bei offenen Wunden verwendet werden.

C = Compression: einen Verband anlegen

Ein Druckverband hilft, ein schnelles Anschwellen und die Ausbreitung der Blutung zu verhindern. Im Idealfall haben Sie ein Schmerzgel zu Hand und fertigen einen Salbenverband an.

H = Hochlagern

Ist die Verletzung versorgt, sollten Sie das betroffene Körperteil hochlagern.

Das Hochlagern verringert die Blutzufuhr, und die Flüssigkeit, die ins Gewebe ausgetreten ist, wird schneller abtransportiert. So lässt sich die Schwellung reduzieren.

In welchen Fällen sollte die PECH-Regel angewendet werden?

Die typischen Sportverletzungen, bei der die PECH-Regel als akute Maßnahme angewendet werden kann, sind:

- Blutergüsse

- Bänderdehnung

- Bänderriss

- Muskelfaserriss

- Muskelzerrungen

- Prellungen

- Verrenkungen

- Verstauchungen

In welchen Fällen sollte die PECH-Regel auf keinen Fall angewendet werden?

Bei allen Arten schwerer Verletzungen, wie z. B. Knochenbrüchen oder offenen Wunden, müssen andere Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet werden. Stellen Sie das verletzte Körperteil ruhig, begeben Sie sich schnellstmöglich in ärztliche Behandlung oder rufen Sie einen Krankenwagen. Beachten Sie, dass bei schweren Verletzungen auch ein möglicher Schock behandelt werden muss.

Warum ist die Anwendung der PECH-Regel so wichtig?

Nach einer Sportverletzung sind die ersten Minuten entscheidend, wenn es um Versorgungsmaßnahmen geht. Je schneller Sie die Erstversorgung mit der PECH-Regel einleiten, desto schneller können Sie akute Schmerzen lindern und einen günstigen Einfluss auf den weiteren Heilungsprozess nehmen.

Wärmen oder Kühlen? Die richtige Behandlung von Sportverletzungen.

Die richtige Entscheidung erfordert Hintergrundwissen über die Schmerzursache.

Grundsätzlich gilt: Kälte verengt die Blutgefäße und verringert die Durchblutung während Wärme die Durchblutung fördert und dadurch das verletzte Gewebe besser versorgt wird.

Bei akuten Verletzungen, die mit Schwellungen oder Blutergüssen einhergehen, lindert Kälte den Schmerz und minimiert die Schwellung. Dies gilt auch bei Bänderdehnung/Überdehnungen, Zerrungen und Prellungen sowie Muskelfaserrissen.

Wärme dagegen hilft bei verspannter Muskulatur, steifen Gelenken und chronischen Beschwerden.

Wann sollte man bei Sportverletzungen zum Arzt?

Im Zweifelsfall immer zum Arzt

Ein Sportunfall ist schnell passiert, man ist umgeknickt und das Sprunggelenk schmerzt, man ist unglücklich gefallen und die Hüfte ist geprellt, ein Zweikampf im Mannschaftsport und ein Pferdekuss entsteht. Normalerweise heilen kleinere Verletzungen bei geeigneter Behandlung (siehe PECH-Regel) ohne Komplikationen ab.

In einigen Fällen kann jedoch ein Arztbesuch ratsam sein, um ernstere Verletzungen auszuschließen. Das gilt insbesondere bei starken Schmerzen oder einer ausgeprägten Schwellung des betroffenen Bereichs, starker Bewegungseinschränkung oder allgemeinem Unwohlsein (Atembeschwerden, Schwindel oder Fieber) seit Auftreten der Verletzung. Bei offenen Wunden besteht außerdem die Gefahr einer Blutvergiftung (Sepsis).

Sportverletzungen – welcher Arzt ist zuständig?

Bei schweren akuten Verletzungen ist der Notfallmediziner der erste, der sich um Ihre Verletzung kümmert und weitere Maßnahmen einleitet. Bei Knochenbrüchen oder Bänderrissen kann eine Operation in einer darauf spezialisierten Unfallchirurgie notwendig sein. Bei weniger schweren Fällen nimmt der Hausarzt oder die Hausärztin eine erste Einschätzung vor. Bei Bedarf folgt die Überweisung in die Orthopädie oder Sportmedizin. Um Bewegungseinschränkungen zu überwinden, gezielte Bewegungen zu fördern und erneute Überlastungen und Verletzungen nach einer abgeheilten Sportverletzung zu vermeiden, ist es hilfreich, eine Physiotherapie anzuschließen.

Traumaplant® Schmerzcreme bei stumpfen Verletzungen

Traumaplant® Schmerzcreme ist eine pflanzliche Hilfe bei stumpfen Verletzungen wie Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen, wie sie bei Sportverletzungen häufig vorkommen.

Traumaplant® Schmerzcreme lindert den Schmerz und unterstützt die Heilung. Die Zubereitung aus den frischen, oberirdischen Teilen des Beinwell-Krauts beschleunigt die Geweberegeneration.1

¹ Quelle: Dähnhardt D et al. Experimentelle Studie: Beinwellextrakt fördert die Regeneration von beschädigter Epidermis. Zeitschrift für Phytotherapie 2021; 42: 181–185.